メールマガジン・新着情報一覧

- TOP

- メールマガジン・新着情報一覧

- D-0169. プリズムと参照面における入射角度と反射率 — H.S

2021.04.21

D-0169. プリズムと参照面における入射角度と反射率 — H.S

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

プリズムと参照面における入射角度と反射率

発行:エスオーエル株式会社

https://www.sol-j.co.jp/

連載「知って得する干渉計測定技術!」

2021年4月21日号 VOL.169

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

干渉計による精密測定やアプリケーション例などをテーマに、

無料にてメールマガジンとして配信いたします。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

初めまして。営業技術グループの佐々木です。

今月より「知って得する干渉計測定技術!」を

隔月で担当致します。

日々の学びをOutputする重要な機会を頂いたと思い、

皆様に正しい情報をわかりやすくお伝え出来ますように

努力していきたいと思います。

まずは、すこしだけ私の自己紹介を致します。

出身は北海道の札幌で、上京してきてから数年経ちました。

初めて感じた大きな環境の変化としては気候でしたが、

さすがに数年も経つと身体が慣れてきました。

気候の違いといえば、4月の3週目ともなると

関東はすでに桜が散ってしまっていますが、

札幌ではそろそろ満開を迎えるころだなと思っています。

札幌にいた頃はゴールデンウイーク頃に

よく花見をしていた気がします。

今年は、コロナの影響で

みんなで桜を見るのは難しい状況だと思います。

桜を見ながらみんなで楽しく過ごせる日が

戻ってくれると嬉しいですね。

ここからは、干渉計の話に入りたいと思います。

FMの参照面には、直角プリズムが使用されています。

なぜ直角プリズムが使用されているかを

入射角と反射率の違いから説明していきたいと思います。

ポイントは、

測定面への入射角を大きくした際に、

単なるガラス板を使うかプリズムを使うかで、

参照面での透過率に違いが出るということです。

FMで設定できる縞感度は 1.8~6.5μm/fringe となっています。

今回は縞感度 4μm/fringe の場合の

測定面(サンプル)の入射角度を例に計算していきます。

縞感度の式

S = λ/2cosθ

に S=4μm/fringe, λ=0.635μm(レーザ波長)を代入すると

測定面への入射角θは 約85°となります。

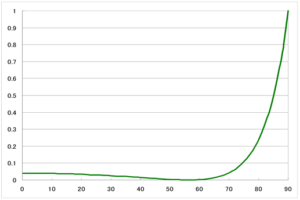

グラフ:

グラフを見ると反射率は入射角 70°付近から急激に上がります。

測定面への入射角を 85°に設定することで、

縞感度を 4μm/fringe にすることができ、

測定面からの反射率も上げることができます。

その為、反射の弱い粗面の測定も可能となっています。

続いて、測定面への入射角を 85°にするための

プリズムへの入射角を

スネルの式を用いて計算していきたいと思います。

入射角をθ1 、出射角(屈折角)をθ2 、

反射および入射側の媒質の屈折率を n1 、

出射側の媒質の屈折率を n2 とすると、スネルの法則は、

n1 ×sinθ1 = n2 ×sinθ2

となります。

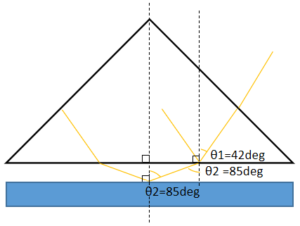

今回は、プリズム内での参照面への入射角をθ1、

参照面での屈折角をθ2、

プリズム側の屈折率を n1 、

参照面と測定面の間の屈折率を n2 とします。

θ2 = 85°

n1 = 1.5

n2 = 1.0

以上の条件でプリズム内から参照面への入射角θ1

をスネルの法則を用いて算出すると

θ1 = 42°

となります。

図1:

グラフを見ると反射率は入射角 70°付近から急激に上がります。

測定面への入射角を 85°に設定することで、

縞感度を 4μm/fringe にすることができ、

測定面からの反射率も上げることができます。

その為、反射の弱い粗面の測定も可能となっています。

続いて、測定面への入射角を 85°にするための

プリズムへの入射角を

スネルの式を用いて計算していきたいと思います。

入射角をθ1 、出射角(屈折角)をθ2 、

反射および入射側の媒質の屈折率を n1 、

出射側の媒質の屈折率を n2 とすると、スネルの法則は、

n1 ×sinθ1 = n2 ×sinθ2

となります。

今回は、プリズム内での参照面への入射角をθ1、

参照面での屈折角をθ2、

プリズム側の屈折率を n1 、

参照面と測定面の間の屈折率を n2 とします。

θ2 = 85°

n1 = 1.5

n2 = 1.0

以上の条件でプリズム内から参照面への入射角θ1

をスネルの法則を用いて算出すると

θ1 = 42°

となります。

図1:

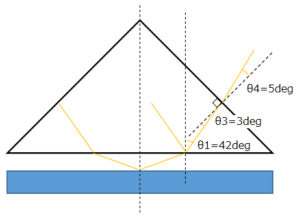

θ1 = 42°が算出できたところで、

三角形の内角の和から、直角プリズムへの屈折角が算出できます。

三角形の内角の和より直角プリズムへの入射角は 3°となります。

今度は、空気からプリズムへの入射角をθ4、

プリズムへの屈折角をθ3、

プリズム側の屈折率を n1 、空気側の屈折率を n2 とします。

θ3 = 3°

n1 = 1.5

n2 = 1.0

以上の条件でプリズムへの入射角θ4 を

スネルの法則(n1 ×sinθ3 = n2 ×sinθ4)を用いて算出すると

θ4 = 5°

となります。

図2:

θ1 = 42°が算出できたところで、

三角形の内角の和から、直角プリズムへの屈折角が算出できます。

三角形の内角の和より直角プリズムへの入射角は 3°となります。

今度は、空気からプリズムへの入射角をθ4、

プリズムへの屈折角をθ3、

プリズム側の屈折率を n1 、空気側の屈折率を n2 とします。

θ3 = 3°

n1 = 1.5

n2 = 1.0

以上の条件でプリズムへの入射角θ4 を

スネルの法則(n1 ×sinθ3 = n2 ×sinθ4)を用いて算出すると

θ4 = 5°

となります。

図2:

以上より、測定面への入射角を 85°にするためには、

直角プリズムへの入射角を 5°に設定する必要があります。

ここで、なぜ直角プリズムが使用されているかという話に戻ります。

グラフを見ると入射角 5°の反射率は

非常に小さく90%以上の光を透過することができます。

そのため、参照面へより多くの光を届けることができます。

もし、これがただのガラス板だと、

参照面への入射角とプリズムへの入射角を

同じ 85°に設定する必要があります。

すると、ガラス板への入射の時点で多くの光を反射してしまい、

参照面への届く光が非常に弱く測定に不利な条件になってしまいます。

結果として、光の透過率を維持しつつ、測定面での反射率を上げるため、

直角プリズムを使用する必要があるのです。

今回は以上としたいと思います。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

--

H.S

以上より、測定面への入射角を 85°にするためには、

直角プリズムへの入射角を 5°に設定する必要があります。

ここで、なぜ直角プリズムが使用されているかという話に戻ります。

グラフを見ると入射角 5°の反射率は

非常に小さく90%以上の光を透過することができます。

そのため、参照面へより多くの光を届けることができます。

もし、これがただのガラス板だと、

参照面への入射角とプリズムへの入射角を

同じ 85°に設定する必要があります。

すると、ガラス板への入射の時点で多くの光を反射してしまい、

参照面への届く光が非常に弱く測定に不利な条件になってしまいます。

結果として、光の透過率を維持しつつ、測定面での反射率を上げるため、

直角プリズムを使用する必要があるのです。

今回は以上としたいと思います。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

--

H.S